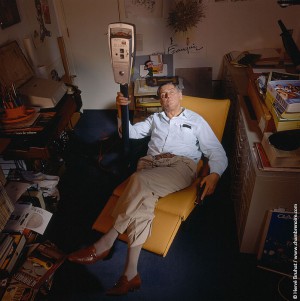

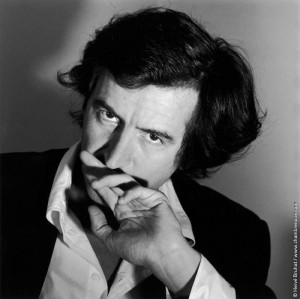

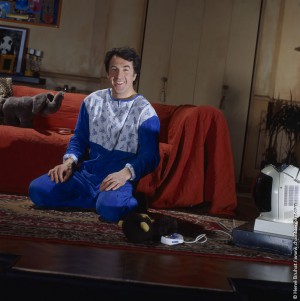

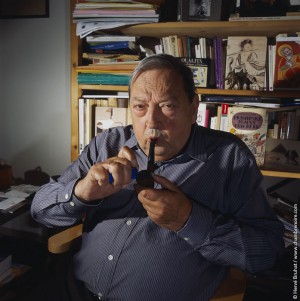

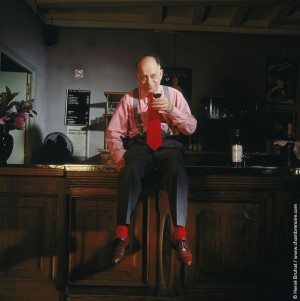

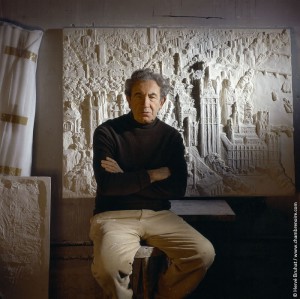

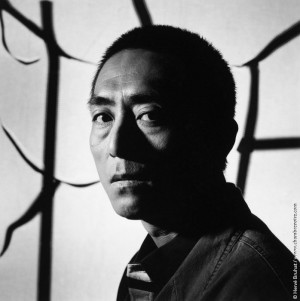

Portraits

Actualités

Livre "À Rome la nuit" d'Hervé Gloaguen

Parution du nouveau livre d'Hervé Gloaguen "À Rome la nuit" aux éditions contrejour.

Exposition de Lily Franey à Dieppe

Du 10 au 28 mars "Les âges de la vie"

Exposition de Lily Franey à Dieppe.

Dans le cadre de "Mars au Féminin" et sa thématique 2025Livre : "Atlas mondial de l'artisanat d'art" par François Goudier

"Atlas mondial de l'artisanat d'art" publié chez Flammarion d'Isabelle Dupuy

Exposition de Lily Franey à Bagneux

Du 28 novembre 2024 au 9 janvier 2025

exposition de Lily Franey "Droit des enfants, droit au sport"

Grilles du parc Richelieu à Bagneux